Por Javier Montes, periodista

![[Img #13312]](http://www.360gradospress.com/upload/img/periodico/img_13312.jpg)

No cabe duda de que la gente del mundillo del vino ha sabido moverse. Además de pelear por lograr el mejor caldo posible cosecha tras cosecha, los productores de vino se han lanzado a captar nuevos clientes y abrir nuevos negocios a base de visitas a bodegas (algunas de diseño), estancias románticas entre cepas, vinoterapias con propiedades, según ellos, súper beneficiosas no solo para la piel sino también para la mente, y demás extravagancias dignas del mejor Baco.

![[Img #13313]](http://www.360gradospress.com/upload/img/periodico/img_13313.jpg)

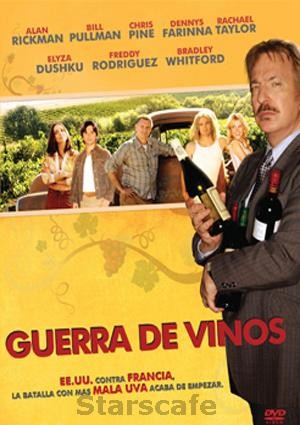

Entre chato y chato, bodegas y vinoterapias, directores y productores cinematográficos han visto que hay mercado para ellos. Imagino que se habrán preguntado que si triunfan inventos como la vinoterapia, ¿cómo no va a triunfar una película sobre el vino? O mejor dicho: ¿cómo no va a triunfar cualquier película en la que metamos el vino aunque sea con embudo? Así, en los últimos años, han salido al circuito cintas como Entre Copas o Guerra de vinos. Algunas con más éxito que otras pero todas bien aceptadas por la crítica. Más de un plumilla se habrá dejado llevar por la euforia etílica a la hora de valorarlas. Digo esto porque leo en Internet que Guerra de vinos (2008) obtuvo muy buenas críticas en el festival de Sundance, cosa que me sorprende, ya que siempre tuve ese certamen como fiable (aunque a partir de ahora me tomaré sus sentencias con más respeto).

Esta comedia dirigida por Randall Miller narra una historia basada en hechos reales. Coincidiendo con el doscientos aniversario de la independencia de Estados Unidos, un británico propietario de una especie de tienda-academia de vinos de París (Alan Richman) decide viajar a California para verificar lo que le comenta su amigo (Dennis Farina) quien le insiste en que en la costa del Pacífico se están elaborando unos caldos de alto nivel que nada tienen que envidiar a los franceses. La película se desarrolla en el valle de Napa, donde Bill Pulman, su hijo (Chris Pine) y un mexicano (Freddy Rodríguez) tienen la obsesión de elaborar un gran vino. Tanto empeño va acompañado de fracaso tras fracaso y las consiguientes peleas con el banco, donde sus números son del color del calimocho.

La película, que arranca con imágenes preciosas de viñedos, cielos limpios y carreteras que dan ganas de recorrer en coche una y otra vez, es lo contrario al buen vino: con el tiempo empeora. Pasan los minutos y uno va entrando en ese letargo pesado que provocan los caldos peleones, esos con excesiva graduación etílica para ocultar su calidad. El paladar se va atrofiando a medida que escucha unas odas hacia el vino de lo más horteras, por no mencionar el amorín de turno de cualquier película de medio pelo made in USA. Se llega a la hora de cinta con facilidad pero los últimos treinta minutos son para descorchar una botella, abrir una lata de aceitunas y hablar de lo que sea (que me perdone el director y el reparto).

Cuando por fin llega una cata a ciegas de vinos franceses y americanos entre las mejores narices del país galo es en el año 1973- uno ya sabe que el americano gana (y si hubiera sheriff sería el asesino). Lo único que me deja la película es las ganas de probar el Chateau Montelena, el mejor valorado en la cata, (¡vaya ya os machaqué la película!). Si está basada en una historia real, esperemos que al menos ese vino sea cojonudo porque lo demás parece de tetrabrik.